ただいまご紹介いただきました東京大学の越塚でございます。本日は、よろしくお願いいたします。

私ども、TRONプロジェクトをここ20年くらいやっておりまして、特に最近、小さいチップを使ってどんなことができるかということに結構力を入れて

やってきております。きょうはそちらのほうの話を中心にさせていただきたいと思います。

様々なコンピュータ

コンピュータといってもいろいろなものがあります。きょうのお話の中心となる小さいチップでは、日立のミューチップといわれるもので、いま0.3ミリ角

になっています。厳密にいうと、これはコンピュータではないです。いまのところこれくらいのサイズにしてしまうと、計算する力はありません。128bit

分、英数字でいうと16文字くらいの文字が書き込まれていて、それを読み出すことができるだけで、いまのところこれに書き込むことはできません。もう少し

進歩していけばここに書き込むこともできると思います。

しかし、すごいのは、例えば、これは真ん中に小さいチップがあって、その周りにアンテナをつけて、長細い楊枝みたいな形になっています。これはセロハンで

ぺらぺらになっていて、あと張りつけられるようにシールがついている形になっているものですが、これは電池は積んでいません。どうやって動くかと

|

いうと、外から電気を与えるわけです。電気を与えるときに、電波をあててあげます。そうすると、アン

テナがあって誘導電流が発生しますので、その発生したちょっとした微小な誘導電流だけで動作します。そしてなかに入っている情報を読み出して、それを与え

た電波が反射波に変える。反射波に乗せてそのデータを書いてやるというようなものです。ですから、これはある意味すごいです。電波をあててやるだけで、な

かに入っている情報を呼び出してしまう。ちょっと考えてみると手品みたいなものです。

もう少し大きくすると、例えば、これはそれほど最近のものではなくてだいぶ昔からあるものですが、オムロンからサンプルでいただいたものです。セロハン

パックの形で、チップはちょっとだけあるのですが、周りにやはりアンテナがカードくらいの大きさであります。これも基本的には同じです。

もう少し大きくすると、私たちの別のプロジェクトでやっているものがあります。これは凸版印刷がつくっているものです。これは、アンテナもあわせた大き

さで、チップの上にアンテナまで乗っています。チップサイズ自体は、先ほどの日立のミューチップのほうが小さいですが、アンテナを含めた大きさだとこちら

のほうが小さいです。

ただ、アンテナを小さくすると、通信距離が伸びないという問題があります。あとでいろいろご説明いたしますけれども、通信距離は、あればいいというもの

でもないわけです。ないほうがいいケースも用途によってはあります。ですから、どれくらいのアンテナにするかというのは、どういうものに使うかによってい

ろいろ決めればいいわけです。これくらい小さいチップの上に乗ったようなものもあります。これは読み書きができます。

これくらいの大きさになってきますと、昔はこれで読み出し書き込みだけのものもありましたが、これくらいのチップサイズになってくると、だんだん計算も

できる回路も入れられるようになります。基本的に動作は一緒で、やはり電池を積んでいません。電波をあててやると誘導電流を発生して動きます。計算回路を

入れられると何がいいかといいますと、暗号や認証などが読めます。データが特定の人しか読めないとか、読み出したデータが特定の人にしかわからないように

するためには、暗号とか認証とかが必要です。それをやるにはある程度計算する力が必要です。そうすると、どうしてもいまの技術だと、こんなふうになってし

まう(1.5センチくらいのもの)。チップ自体はこれほど大きくはないのですが、パッケージをしたりすると大きくなってしまいます。先ほどの0.4

ミリとか、あんなに小さくはならないわけです。

そういった小さいコンピュータがたくさん出てきたということが、今日、ユビキタスといわれているものが急に盛り上がってきたことの一つの原因だと思いま

す。

もう一つの原因は、おそらく携帯電話がここまで普及してきたことです。この上でいろいろなことができます。電話するだけではなく、電子メールも送れれ

ば、ブラウザで見られるし、最近はカメラもつきましたし、新聞にちょっと書いていただいたユビキタスコンピュータ、これは将来携帯電話みたいな形にしよう

と思っていますが、裏には小さいチップを読み取る装置がついています。

そういったものもだんだんタンクのなかに入ってくる。そういう小さい端末を見ていると、いまの時点でもちょっと未来っぽいです。こんな携帯電話というの

は、日本だけです。アメリカでも携帯電話というのはありますが、普及率はもしかしたら日本よりも普及しているのかもしれませんが、こんなに、カメラまでつ

いて、ウェブもブラウザもできて、電子メールもできるというものではない。

電車に乗っていると、みんな携帯でやっていますね。電車に乗ったときに適度なプライバシーを持つことができて、その感じがちょうどよくて、日本の通勤時

間のニッチな市場にうまく合っていたといわれています。そういう端末もできてきました。

いまちょうどコンピュータは、パーソナルコンピュータとかインターネットが1990年代に非常にブレイクしまして、皆さんもたぶんパーソナルコンピュー

タを使われている方は多いと思いますし、ご自宅にもインターネットがきている方がいらっしゃると思いますが、コンピュータ業界の事情で申しますと、いまイ

ンターネットもパーソナルコンピュータもまったく儲からないのです。パーソナルコンピュータなどはまったく儲かりません。つくっているところに聞くと、つ

くってもつくっても、損が出るとはいいませんが、かなり厳しいようです。

ですから、こういうパソコンをいまつくったときに一番怖いのが在庫が残ってしまうことなので、1個あたりの機種のロットを少なくして、売り切ったらまた

次の機種をつくるというふうにやっていかないとだめだということです。この前聞いたら、一つのロットを非常に大きな会社でも1,000つくれないと聞きま

した。1,000ロットつくれない、ですから700〜800

個つくって、売り切ったらまた次をつくるということだそうです。いまパソコンがどんどん機種が変わっていってしまうというのは、そういう事情があるそうで

す。

通信関係も、インターネットがこれだけはやったわりには、これだけ通信大国といっているわりには、NTTさんも赤字だし、全然また儲かっていない。アメ

リカは、通信バブルでみんな弾けてしまって、通信会社はみんな大赤字です。そういうなかで、いまIT業界はどういうところに活路を見い出していこうかとい

うことがあったときに、小さいチップとか携帯電話の分野に関しては非常にいま活気を呈していますので、こういうところで何とかやっていきたいという事情も

あるかと思います。

ちょっと話を戻したいと思います。いまコンピュータはいろいろなものがあります。普通コンピュータというと、従来からあったものには、例えばENIAC

(エニアック)といわれるものがあります。これは、1947年、一番最初に実用的に使うことができたコンピュータで、部屋一つ分あるようなコンピュータで

す。

ただ、ENIACというのは「世界最初のコンピュータ」とよく教科書などに書かれていますが、アメリカで世界最初のコンピュータ誰だ裁判というのがあり

ました。これは負けまして、ENIACが最初ではなかったそうです。それはABCコンピュータです。1939年に、アタナソフさんとベリーさんという2人

の人がつくったコンピュータなので、「アタナソフ・ベリー・コンピュータ」で、ABCというのです。ENIACをつくった人もそれを実は見にいっていた。

それでつくったということもありまして、裁判があったときには、これは世界最初だとは認定されませんでした。ほかにも、実はナチスが世界初をつくったと

か、いろいろな噂がありますが、本当かどうかはよくわかりません。いま認められているのはABCコンピュータです。

我々のコンピュータの業界でこれがなくてよかったねという話が一つあるのです。それは、コンピュータの基本原理で特許が取られていて、特許料を取られて

いたらたまらないことになっていたといわれています。

これは、研究開発して、この特許料を取りませんでしたから誰でも自由にコンピュータ開発ができましたが、いまみたいにこれだけ知的所有権がうるさい時代

にもしもこれが発明されていたら、コンピュータの基本原理なんか発明したら、これは大儲け、大変なことになります。それがなかったのは、やはりコンピュー

タを進歩させる一つの原因になったともいわれています。

それからずっとコンピュータはいろいろと発達しました。有名なIBM360というコンピュータは、大型計算機の基本形になったもので、世界で非常に標準

的な、パソコンでいえばウィンドウズに相当するものです。あとは、パーソナルコンピュータが出てきましたが、こういう従来のコンピュータというのは、基本

的にはどういうコンピュータかというと、情報というものを処理するコンピュータでした。

そして、これがどんどん小さくなってくると、普通コンピュータというのは部屋いっぱいになったりとか、小さくなっても机の上に置くようなものだったもの

が、どんどん小さくなっていくと、いろいろな機械のなかに入っていけるようになるわけです。

そうすると、どういうことに使われるようになるかというと、単に情報を処理するというだけではなく、いろいろな機械を制御するようになってきます。皆さ

ん、ご存じのように、テレビカメラの中とか、携帯電話の中とか、蓋を開けてみれば完全にコンピュータですから、何ら違いはありません。それで機械の制御を

しています。電話、ファックス、自動車。自動車の中にはもう100個くらいのコンピュータが入っています。

日本は、そのような組み込みのコンピュータ分野には非常に強くて、世界でも圧倒的な地位を持っています。私たちのTORONプロジェクトというのも、ど

ちらかというと、そういう組み込みコンピュータに非常に強い。技術的にはどういう特徴があるかというと、機械を制御しますので、例えば1,000分の1秒

なんていう時間の制御ではだめです。1マイクロ秒くらいの性能で機械を制御できるようなものがないと、オートフォーカスが自動的にできなかったり、携帯電

話で電波の制御ができなかったり、車でブレーキをかけたりとかできかったりするわけです。提携したので悪いことはいいたくないですが、マイクロソフトなん

か大変です。車だったら、エンジン入れてからつくまで3分間待たされるとか、そしてエンジンつけて待っていて、しばらくこうやっていったらダウンしたと

か、そうなったら車はだめです。

ですから、コンピュータは性能も必要ですが、信頼性も非常に必要になってきます。電話というと、ヨーロッパのノキアなどが世界一のシェアを持っていたり

するので強いですが、こういう分野は結構日本の独壇場で、圧倒的に強い。

では、コンピュータ大国のアメリカはこういうことをやっていないのかというと、やっています。やっていますが、こういう家庭電気製品なんて強いところは

あまりない。日本は、ソニー、パナソニック、東芝等、いろいろありまして、強い。アメリカは、こういう高度なところで強いところはなくて、組み込みという

とすぐに、ロケット、ミサイル、ICBM、巡航ミサイル、あとはボーイングのジェット機などになってしまいます。

技術的には、時間、あるいは機械を制御するということでは非常に似ています。ただコスト感覚がまったく違います。こういうのをつくるときには、コストを

10円節約することにみんな頑張りますが、ロケットやミサイルなどは、1万円かかろうが、10万円かかろうが、100万円かかろうが、1億円かかろうが、

あまり変わらないという場合もありますし、バッテリーも湯水のように積んでいます。そういうことでだいぶ日本は厳しい環境下のなかでコンピュータをやって

いますので、非常に進んだ技術を持っています。

ですから、ユビキタスというのは、小さいコンピュータ、タグみたいなものもありますが、実はつくるときに組み込み型のコンピュータも中心になっていきま

す。

ユビキタスというと、とかくチップの側ばかりいわれますが、本当は読み取り側の機械も同じだけ重要です。そちら側がつくれないと、いくらタグをつくって

も何の意味もないわけです。読み取り側の機械をつくるための技術、基盤を日本はみんな持っています。

コンピュータがどんどん小さくなると、先ほどいった機械どころではなくて、バファリンとかポッキーとか、あらゆるもののなかにコンピュータを入れていく

ようになりまして、最終的に生活のあらゆるところにコンピュータが入っていくような時代になってきます。こういったものを「ユビキタスコンピューティン

グ」というふうに呼んでいます。

「ユビキタス」という言葉自体は、最近はずいぶん使い古されましたので、もう皆さんもご存じだと思いますが、ラテン語がベースで宗教用語がもとだったとい

われています。「神さまはどこにでもいる」ということで、「いつでも、どこでも」「遍在する」という意味です。一神教のキリスト教ですと、神さまというの

がひとりいて、それが広く世界を全部見渡していて、どこにいても神さまの目の下に届いているんだという意味で、「どこにでもいる」というのが「ユビキタ

ス」です。どこにでも神さまがいるというような、宗教宗派で汎神論者のことはユビキタリアンとかいわれていたりしています。

ただ、ユビキタスコンピューティングというと、一神教というよりかは、いろいろなところにコンピュータがあるので、ドアにはドアの神さまがいて、机には

机の神さま、椅子には椅子の神さまという感じなので、あまりキリスト教徒とかイスラム教のような一神教というよりかは、日本のような、山には山の神さまが

いて、川には川の神さまがいてというような、万(よろず)の何とかというやつですが、本当はこれに近いのではないかといわれています。よくユビキタスを

やっているところの日本のプロジェクトなんかですと、「万(よろず)〜プロジェクト」とかという名前をつけているようなところもあります。そういうヨー

ロッパ的な一神教にたとえるより、アジア的な多神教にたとえて、本当は名前をつけたほうが、実際の技術には合っているのではないかといわれています。こう

いうのをどこにでも埋め込むので「どこでもコンピュータ」といっております。

このユビキタスというのは、1984年に私どものTORONプロジェクトが始まったのですが、そのときからの目的にしております。

TORONというと、始めたのは坂村(健)という人です。私の直属のいまのボスでもありますし、私の学生のときの指導教官でもあるのですが、いろいろ見

せるものをつくるのがうまい人ですので、TORONプロジェクトをやったときでも、プロジェクトを盛り上げるためにいろいろなものをつくったわけです。

ですから、本当は文章のなかではTORONプロジェクトの最後の目的は、ユビキタスのような「どこでもコンピュータだ」ということは初めからずっと言っ

ているのですが、当時はこんなもの見せられませんでしたので、言っているだけでした。言っているだけだったのであまり報道されなかったのですが、最初から

本当にこういうことをいっていました。

当時、見世物としては、キーボードをつくったりしていました。TORONキーボードといって手の形をしたものをつくって、あんなのはずいぶん報道してい

ただきました。 TORONであれをやってから、アップルやマイクロソフトなどでも手の形をしたキーボードを出すようになったのです。そんなこともやって

いたので、TORONというと何かキーボードをつくるプロジェクトじゃないのかとか、BTORONというパソコンをつくって、301条でたたかれたプロ

ジェクトじゃないのかとか、いろいろいわれるのですが、最終目標は「どこでもコンピュータを埋め込む」。それらのパーツとしてパソコンみたいなものも必要

だし、組み込み型のコンピュータも必要だということでいろいろなものをやっていたわけです。そういう意味で、日本のオリジナルでやってきたものです。

日本は、「日本初」というもので日本が進んでいたものは結構たくさんあるのですが、残念なことに、特にITの業界だけなのか、ほかの業界もそうなのかわ

からないのですが、日本人はどうも日本人を認めないのです。不思議なことです。

例えばTORONもそうですが、海外で評価していただけると、不思議と日本に入ってくる。そういう例はたくさんあります。TORONも、最初認めていた

だいたのは、どちらかというと国内よりかは国外でして、IEEE(アイトリプルイー)というアメリカの電子電気学会があるのですが、そこは一番最初に認め

ていただいて、学会誌の特集号なども坂村を編集長にしてどんどん組んでくれてました。アメリカは、301条でたたかれたとかいっても、最初にすぐに認めて

くれたのもアメリカです。そういうのが認められて逆輸入されてくるというのはよくある話です。

ほかでもあるのがインターネットです。国じゅう光ケーブルを家まで引きましょう、ファイバー・トゥ・ザ・ホームという計画を世界で初めて出したのは

NTTです。NTTが、日本列島を情報スーパーハイウェイにしようといって光ケーブルをみんな引くんだという計画を打ち立てたのです。

アメリカの政府というのは実は日本の政府のことをずっとウォッチしています。スパイもいます。それでずっと見ていて、そのときに、日本は全部ケーブルを

引こうとしているぞというので、アメリカはすごい焦ったのです。これはまずい、と。そこで当時のゴア副大統領が音頭をとって、アメリカも全土スーパーハイ

ウェイ、光ファイバーを引きましょう、と。そうしたら、アメリカのゴアはすごいことをいっているぞ、と。スーパーハイウェイでアメリカは何かやろうとして

いるぞ、これはどういうことだといって、NTTがやっていたのを、「あ、NTTさんもやっていたのね」というわけで、そういうので入ってくるというような

乗りなんです。

ITもそうです。小さいコンピュータ、例えばマイクロプロセッサーといわれているもの、いまのマイコンのなかに入っているもの、計算機の心臓部分があり

ますが、あれも、いろいろ異論があって、当事者ではないので私たちも本当のところはわからないのですが、その開発に非常に深く関与して、昔からよく発明者

だといわれる方は、嶋(正利)先生という、いま会津大学にいらっしゃいます日本人の方です。

日本でやろうとしたらうまくいかなくて、アメリカでインテルのなかでやって、4004という

一番最初の小さなマイクロプロセッサをつくりました。日本人ですが、日本のなかではやはり評価されなくて、お金とか出してもらえなくて、そして向こうへ

いってそれができたわけです。その過程に何かいろいろあったみたいで、本当は誰がつくったかと結構もめているみたいです。ただインテルの博物館にいっても

嶋さんのものが出てきます。

そういう意味で、日本は逆輸入されないとだめというところがあります。私たちのTORONでも、昔から「どこでもコンピュータ」といっていたときは全然

持ち上げてもらえなかったのですが、アメリカでマーク・ワイザーというゼロックスの人から「ユビキタス」というカッコいい言葉が出てきました。私たちは、

日本人なので「ユビキタス」なんていう言葉は出てきませんので、「MTORON」(Macro TRON)とか「HFDS」(Highly

Functionally Distributed

System)という、いかにも日本人が考えそうな英語でやっていて、「どこでもコンピュータ」といったら、ちょっとドラえもんみたいだからやめてくれと

みんなにいわれました。皆さん会社の方でも、予算をつけるときに「どこでもコンピュータ」ではちょっとお金もつけられない。「もっとカッコいい名前を考え

てくれ」といわれて、ああ、そうですかねといっていました。そして「ユビキタス」という言葉がアメリカで出てくると、途端に日本に入ってきて、はやる。

ITというのはそういうことをずっと繰り返しています。戦後の状況がいまだにずっと抜けないでいるという感じです。

「ユビキタス」でもう一つおもしろいのが、日本人というのは高級な概念を表すときに、すぐ外国語を持ってくる、いまだったら英語を持ってくるといわれて

いますけれども、アメリカ人も一緒です。「ユビキタス」というのは、もともとラテン語ですから。西欧の人は、何か伝統や格式を求めようとすると、ラテン語

に求めるみたいです。そういうところは結局日本人と同じです。日本は、たまたま昔は中国からみんな高級な概念を持ってきていたのを最近はアメリカから持っ

てくるようになったというだけで、そのあたりは一緒なのかと思いました。

先ほどのことをまとめますと、こういうものは情報処理型コンピュータという位置づけで、私たちTORONプロジェクトのなかでT−エンジンとかT−カー

ネルという組み込み用のコンピュータは、携帯電話から自動車、ロケットなどの位置づけのものをやっていて、ユビキタスIDの技術というのは、お菓子やサラ

ンラップに至るまでいろいろなものにでも埋め込んでいくということを考えています。

「ユビキタス」とは?

ユビキタスで重要なことは、遍在してどこにでもあるということです。「ユビキタスコンピューティング」「ユビキタスネットワーキング」という言葉がいわ

れます。なぜ「コンピューティング」と「ネットワーキング」と両方あるのかといわれますが、これはつまらない話ですが、簡単なことで、経済産業省がやった

らユビキタスコンピューティングといって、総務省がやったらユビキタスネットワーキングという。たぶんそれだけの話です。総務省は情報通信担当なので、通

信はいいのですが、コンピュータをやったらいけないという話です。逆に、経済産業省さんは、ICとかコンピュータはやっていいのですが、通信はやれないの

です。ですから、名前をつけるときにそれを意識しているというだけで、「ユビキタスコンピューティング」か「ユビキタスネットワーク」かということは、あ

まり気にしないでいいと思います。

ただ、いつでもどこでコンピュータが使えたりとかネットワークが使えたりとか、言葉の通りとってしまうと、どこでもいつでもネットワーク、コンピュータ

が使えれば終わりだということですので、そうしたら私などはもうすでにいまの段階でユビキタスで、ノートパソコンをずっと持ち歩いていますから、命の次の

次の5番目くらいに大事な情報が入っているコンピュータになっているので、ずっとこれは持ち歩いていますし、携帯電話を持っていれば、基本的にはいま日本

の国土の99%くらいのカバレッジを持ってどこでも通信できるので、それじゃ、これを二つ持っていればユビキタスはもう終わりじゃないという話になってし

まいます。文字通りとってしまうとそうですが、ユビキタスというのはそこだけではありません。

具体的には、どういうことをいま「ユビキタス」と呼んでいるかというと、要は、いろいろなところで通信ができるとか、いろいろなところにコンピュータが

あるというのは、どちらかというと手段でして、それ以外のいろいろなところでコンピュータとか通信を埋め込んで何をするかというと、例えばいま気温が何度

だとか、いまここに何人の方がいらっしゃるとか、どれくらいの音の大きさだとか、きょうは何月何日だとか、そういう実世界の情報、これをコンテクストとい

うのですが、そういうものを自動的に取得して、その取得した実世界の情報を自動処理して高度なサービスをしてあげようというのが、ユビキタスの本当のねら

いになっています。

そういう意味では、あらゆるところにコンピュータを埋め込んで、人間が意識しないでもいろいろなコンピュータのご利益が得られるようなものを「ユビキタ

ス」と呼んでいます。つまり「実世界の状況を『自動認識』したコンピュータ群が……」「共同して人間生活をサポートする」。ですから、「ユビキタス“コン

ピュータ”」はだめです。どこにでもコンピュータがあって、コンピュータが見えてしまって、というのではだめです。コンピュータは見えなければ見えないほ

うがよくて、見えないのですが、コンピュータが自動的に認識して私たちを自動的にサポートしてくれるといったものが、ユビキタスの目標になっています。

私どもは、そういうものは20年くらい前から実はやっていました。15年くらい前、六本木の、いまのテレビ朝日の前に電脳住宅というものを1回つくりま

した。当時は、まだ90年くらいですから、パソコンはまだまだ一般的ではなく、机の上に乗るくらいならまあいいかというくらいのころです。そのころ、生活

空間のなかにコンピュータを埋め込んでいったらどうなるかというのを実験したのが、電脳住宅だったのです。

しかし、20年前の技術でそれをつくるとどういうことになるかといいますと、家のなかに大型計算機が20台も30台もあって、それでガンガン動くわけで

す。だから地下室が全部コンピュータルームなのです。そして電気が非常に食うので、家をつくる前に横に変電所をつくらないといけないくらい大きくなってし

まう。それが20年前だったので、つくってみて実験して試すのにはおもしろいことがいろいろできて、おそらく実験のレベルとか、試すレベルでは、20年前

もいまもあまり変わらないのです。ただ、いまはもうそれが秋葉原で買ってきたような本当に安い部品でたぶんペイしそうな感じでつくれるというところまでは

きた。

そういうふうになってきた理由は、やはりコンピュータがどんどん小さくなってきたということが大きいのではないかと思います。小さくなるということは、

値段も安くなっているということです。例えばいま小さいコンピュータの一つ、500

円くらいで買えるものがあります。性能を聞いたら、ちょうど私が学生のときに一生懸命アルバイトをして30万円ためて初めて買ったパソコンとほぼ同じ性能

です。時代は変わりました。そういうものを埋め込んで使える。そういったあたりが、いまのユビキタスを進めていくということの一つの大きな動機になってい

ます。

ICタグとは何か?

それから、小さいコンピュータということでいま盛んにいわれているのは、ICタグです。このICタグがどういうものかご理解いただかないと話がたぶん進

まないので、最初にICタグがどういうものかというお話をさせていただきたいと思います。

これは世界的に見ても一番小さい、非常に珍しい最先端のものですが、どういうものかといいますと、ICチップとアンテナを内蔵したタグです。電池を積ん

でいません。電池を積んだものもあります。

電池を積んだものと、積んでないものは何が違うかというと、もちろん電池を積んでいないと、電池がなくなる心配がないのでどこに張りつけても非常に楽で

すが、逆にこのデータを読み取ろうと思ったら、電波をあてるような機械が必ず必要です。

こちら側から電波をあてて発電するので、読み取るほうはかなり強い電波が出ます。同じ技術のものとして、JRのスイカ(Suica)があります。あれも

読み取り機のところは相当電波が出ているはずです。電波が見える眼鏡をつけて改札のところを見たら、じわーっと出ていると思います。

電池を積んだ場合は、微弱な電波を出すだけで通信ができます。タグに電波をあてて、反射波で返ってくる分だけの電波を出せばよくなるので、そういう意味

では電池を積んだ場合は電波を非常に弱くすることができます。

あと、電池が積んである場合は、どんなところでも動作ができます。例えばどういうことに使いたいかというと、センサーと小さいチップを同時につけて、セ

ンサーの情報をずっとこのなかにためていくとか、それをあとから通信して読み出すことができる。そういうことに使ったりします。

そして超小型タグは、ものにも埋め込めますし、単純・安価なものから、高機能・高価なものまで、ICタグといわれているものには実にいろいろなものがあ

ります。新聞でも、いまたくさん報道されていると思います。大きいものからどんどん小さいものになっていって、時代は変わってきています。

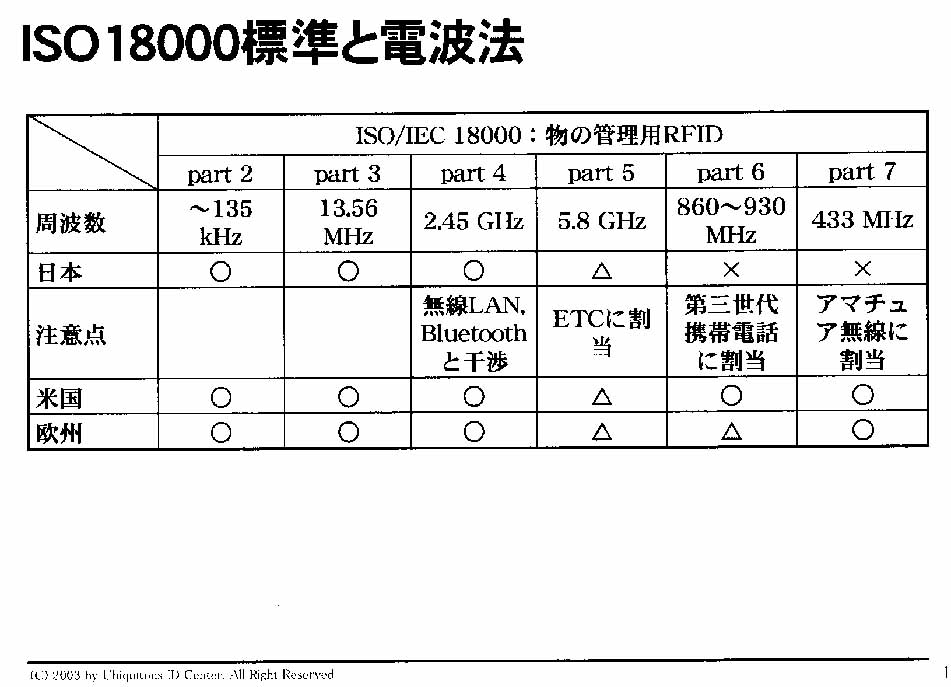

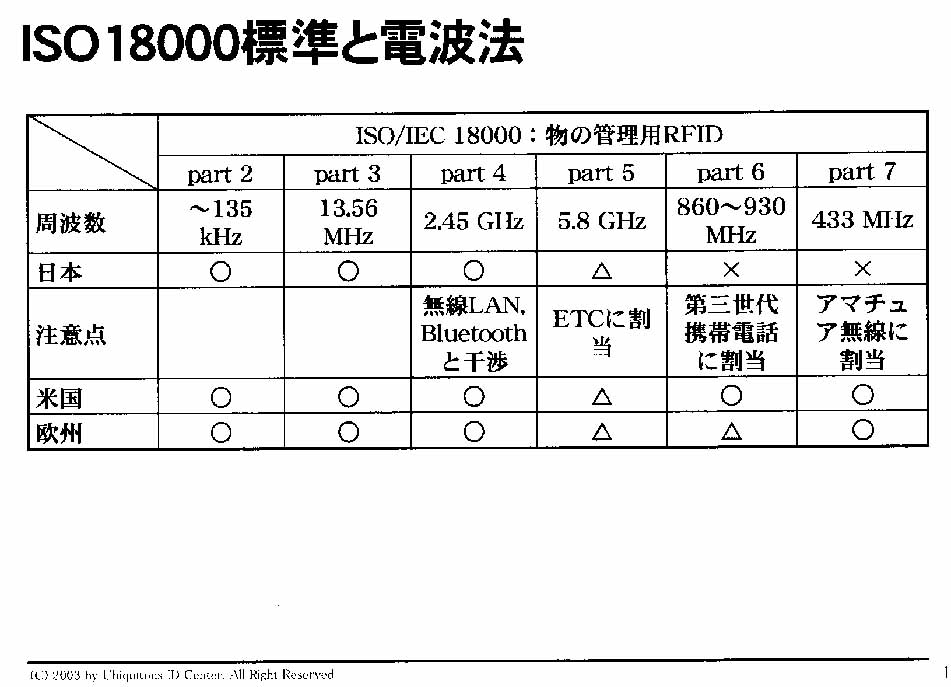

ICタグといわれているものには、ISOのほうで標準があります。いまはコミュニティードラフトだったりファイナリードラフトだったりで、まだ全部確立

はしていません。ただ、標準が私どもにいわせると、ちょっとよくない。

どういう状況になっているかというと、タグの標準がpart2、part3、part4、part5、part6、part7といったように6種類もあ

る。しかも、それぞれのpartに関して2種類ずつある。合計14種類もある。どういうことかというと、いまの標準化の状況は、ISOに沿って1個のリー

ダーライターがあればどれでも読めるのかといったら、全然そんなことはありません。標準が14個もあるので、14種類リーダーライターがないと読めませ

ん。実際に1個のリーダーライターで読めるというような標準化は、まったくいまはなされていません。

ですから、よくある話ですが、ISOのタグの標準化がなされているところは、各世界中のメーカーがそれぞれ自社の製品をお持ちで、それで有力なものどう

しが戦って、うまく調整しながら標準になっているという、自社のものを国際標準にするという戦略でやってきているので、統一感はまったくありません。

このpart1〜7が何によって分かれているかというと、先ほど分かれてよくないような言い方をしたのですが、ある意味ちょっと仕方なく、電波を使う周

波数が違うのです。小さいチップに対してどういう電波をあてるかというときの周波数がいろいろあります。135kHz以下、13.56MHz、

2.45GHz 、5.8GHz、860〜930 MHz

、433MHzというふうに、世界中で使われているタグがあるわけです。これが面倒なのは、日本で一番メジャーに使われているのは、part3、

part4です。13.56MHzと2.45GHz

という、その二つの電波が日本では一番よく使われています。アメリカですと、part6といわれているところ、860〜930MHzというのが一番使われ

ています。

|

ソニーとJRがやっている定期券のフェリカ(FeliCa)は、13.56MHzです。非接

触型のICカードといわれているものも13.56MHzです。この手のタイプは、結構ずっと使っています。ただ通信距離はあまり出ません。

次の2.45GHz

は、日立のミューチップがそうで、2.45GHzの電波をあてて動きます。凸版印刷のT-Junctionも2.45GHzで動きます。ただ、

2.45GHz

というのはどういう電波かというと、何に使ってもいい電波なのです。ですから、いってみればレギュレーションがないわけです。したがって、何にいま一番使

われているかというと、無線LAN、Bluetooth(ブルーツース)です。ですから、タグをこの電波につなげると干渉します。無線LANを使っている

と使えなかったりとか、ブルーツースを使っていると使えなかったりとかして、そういう意味ではちょっと問題があります。

もう一つは、例えばペットボトルにぺたっと張りつけて読ませようとしたら、読めないです。2.45GHz

は水が電波をかなり吸収してしまいます。何ミリか離せば読めますが、何ミリか離さないと読めません。こういうチップを貼ろうと思うと、これはチップをつく

るだけではだめで、いまいったようなことがあるみたいに、何ミリかあけて貼らないといけない。そういうことで、どういうパッケージにして、どういう箱と

か、どういう紙につけて、どうやって貼るかというところは非常に重要です。

それが安くできないとタグは成立しません。よくいわれているのは、このチップ自体はいまでしたら1個50円くらいです。ところが、こうやってパッケージを

つけて、フィルムもつけて、印刷もして、きちんと働くような形で張りつけるこういうパッケージまでつくると、急に150円くらいまでなってしまったりし

て、値段が外側のパッケージのほうにかなりかかってしまっています。

チップなどよりも、どうやってくっつけるかというところにお金とコストが掛かっている。チップを安くするところまでは電気屋さんでできるのですが、あとそ

れをどうやってペットボトルなどに安くつけられるかというところを実はよくやっていかないと、普及しないところです。そこを最初にたぶんうまくやったとこ

ろが勝ち残っていくのだと思います。

昔、コンピュータなんていうと、1個1万円とか2万円とかしたので、どうやって貼りつけるかなんてあまり考えなかったのですが、それはシールの値段と同じ

くらいにだんだんなってきましたので、まさにそのへんのコストが効いてくるというふうになっています。

あと、5.8GHzのpart5はなくなってしまいました。案の取り下げです。part6がいま一番もめているところです。860〜930MHz

は国によって何に使っているのかがまったく違います。アメリカは、ここはタグが使えます。part6の周波数は、電気的にいうと非常に使いやすい。第3世

代携帯電話フォーマが使っていたりとかしていますので、日本ではいまpart6を使うことはできません。しかし、アメリカはここを比較的中心にやっていま

す。

アメリカの場合は、非常に伝統と歴史がありまして、ICタグといわれているものは最初はアメリカで実用化されていました。何に使われていたかといいます

と、核物質の管理に使われていました。核物質に全部ICタグ、たぶん昔は非常に大きかったと思います。こういうものを核物質に全部つけて、密室のなかに全

部入れておいて、そして出入口のところにリーダーライター、読み取り装置をつけておいて、持って入ったりするとわかる。そういうふうな管理に使っていたわ

けです。

それを20年くらい前からやっていたときからこの電波を使っていたという意味では、非常にアメリカはこの電波を使うことに伝統がありますので、アメリカ

は決して変えることはないですし、それはアメリカの伝統なので日本がとやかく言うことでもない。

ただ、日本とアメリカだと電波の乗りが違う。しかし、このへんの電波はやはり使いやすいのです。ですから、日本はいまどうしたかというと、総務省さんの

ほうが、part6に近い電波で、950〜956 MHzの間の6MHz

台をあけるということで決めて、いま実証実験を行っています。実証実験をやって、その外側の使ったサービスに影響がないとわかれば、2005年を目処にそ

こを法制化する予定です。

それに合わせて、このISOを、日本代表の人はいま、これは860〜930の間で使えることといっているものを、960という日本で使う電波まで含まれ

ることを取り込むならば日本はこの案に賛成するといって、国際規格の場で戦っています。そういう意味でこのへんはだんだん先が見えてきました。

というように、電波によって、これは他と重なる、水を吸収する、これは距離が飛ばないとか、これは第3世代携帯電話とぶちあたっているとか、なかなかい

ろいろあって、確かに電波を1本化するというのはちょっと難しいです。そういう意味で、いろいろな種類のものが出てきてしまいます。それによってタグの大

きさもいろいろなものが出てきたということがあります。

あと、電池を積むようなものですと、part7の433

MHzのものがある。これは世界どこでもアマチュア無線が使っておりまして、アマチュア無線とこれはやはり干渉してしまいます。ですから、ちょっといろい

ろ電波上の問題があります。

このように、いま電波の周波数に分けてそれぞれ標準化が進んでいます。

そして、ISOのもう一つの問題点は何かというと、これはあくまでもモノにつけて管理するためのRFIDだったので、セキュリティーとかプライバシーの

問題に関しては、一切何も考えていません。ですから、ISOのデータは誰でも読もうと思えば読めるようなタグです。例えばペットボトルなどにつけて、この

データは誰にも読ませたくないというようなことはできない。そういうことは全然考えていません。

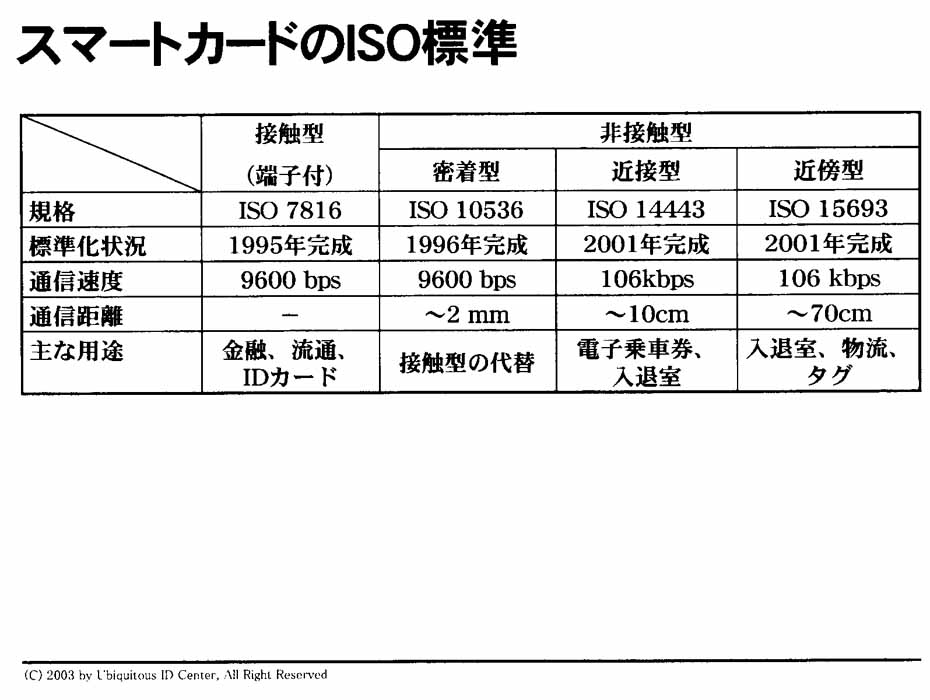

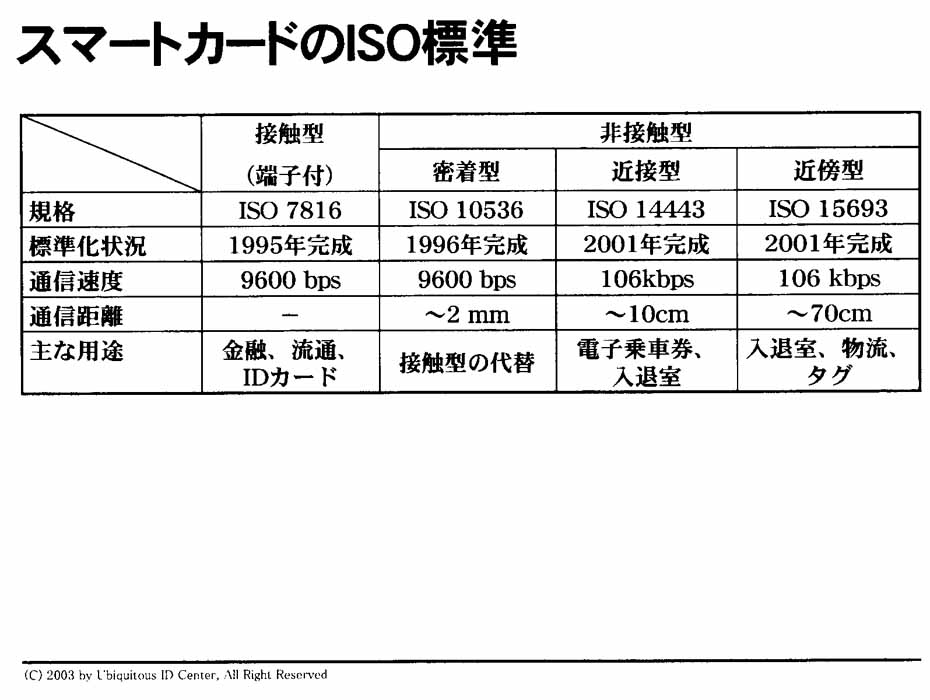

あと、これと似た技術で、スマートカードといわれている技術もあります。これも、ICタグといわれているものと基本的には一緒ですが、計算する能力があ

る分だけこちらのほうがはるかに高級です。私も少し持っていますが、私のポケットにも3枚くらいICカードが入っています。

これは有名なJRのスイカです。これは、スマートカードのISO標準、非接触型。接点がないもので近接型です。電子乗車券、入退室に使えるものです。

ISO14443。これもタイプA、B、Cとまた3種類くらい規格がありますが、そのなかのソニーのはタイプCです。今度、住民基本台帳で出てくるような

ものは、タイプAかタイプBかです。

あと、いろいろ持っていて、これは私どもの研究室でつくっているようなeTORONといわれているカードです。これも近接型の14443で、タイプC

で、ソニーと基本的には同じプロトコル方式をとっています。

あと、これはたまたま私の研究所のところのセコムさんの鍵です。これは、たぶん密着型です。これはぴたっとくっつけて、機械のなかにグサッと差し込んで

やらないといけない。しかし、接点はどこにもないので非接触通信をしているのですが、たぶん密着型のものです。

|

CPOを積んで計算ができるようなタイプのカードに関しても、距離がどれくらい飛ぶかによって、2ミリまで、10センチまで、70センチまでというよう

ないろいろな規格があります。

あと、よくクレジットカードとかで端子のついているものもありますが、そういうものは、ISO7816という接触型の接点のついたタグというのもありま

す。

このあたりが、いまの国際標準規格で、こういう規格に沿ってICタグとか、スマートカードというものがつくられています。

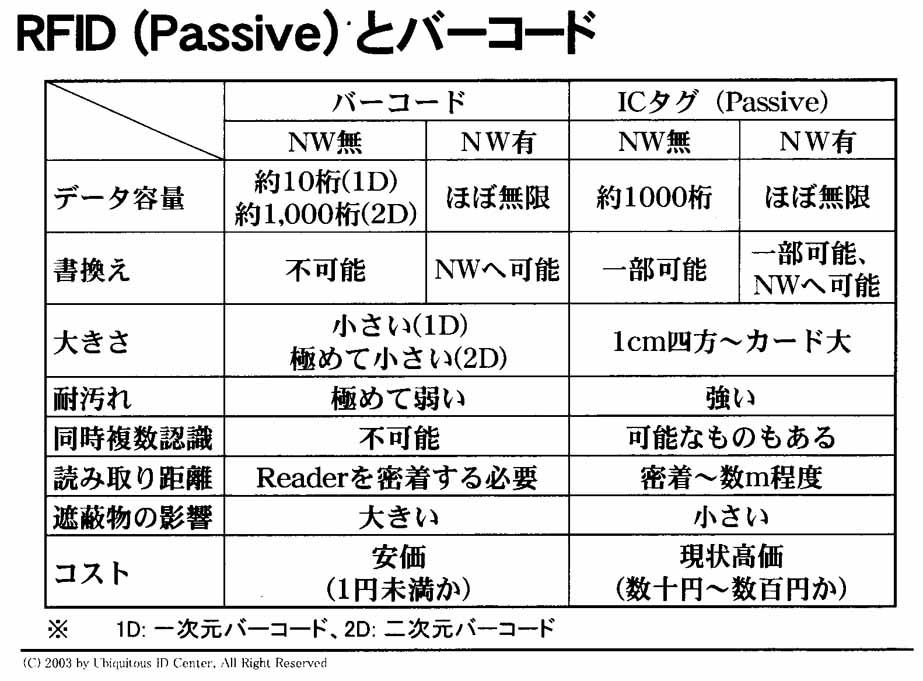

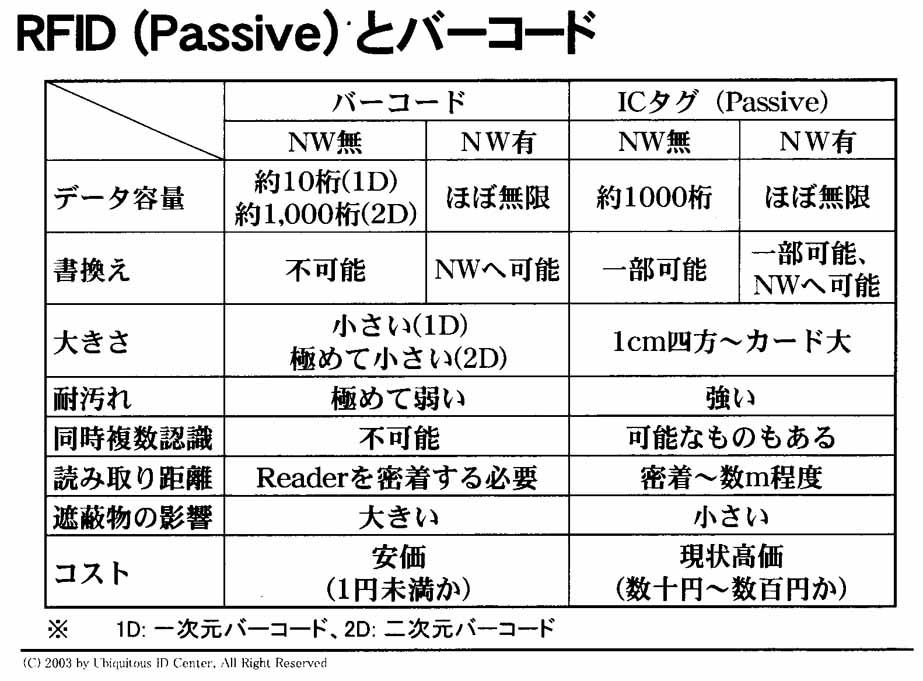

よくICタグというと、「バーコードの置き換え」「未来のバーコード」という言い方がされるのですが、そこでよくRFIDとバーコードを比較すると、こ

こにあるような図になります。

|

なぜバーコードをやめてICタグにしたいかというと、技術的にはどういうところにあるかという

と、一つは、そのなかに入れておけるデータの容量が全然違う。

表の見方ですが、バーコードとICタグがあって、「NW」はネットワークの意味です。これを読み取る側の機械は、バーコードもICタグも読めますが、こ

れに通信機能がついている場合と、通信機能がついていない場合があります。これはどういうところが違うかというと、通信機能がついてなければ読み取り情報

は全部タグ側からもらうしかないのですが、もしも通信機能がついていれば、タグのなかには番号だけ入れておいて、その番号に相当するデータをネットワーク

で、通信でとってくれるという情報サービスができます。

ですから、どういうところが違ってくるかといいますと、例えばバーコードでも10桁しか入らなくても、この数字を契機にしてデータをネットワークでとっ

てくるのならば、データ容量はもう無限に入る。そういう意味ではどれだけのデータが格納できるかというときには、ネットワークがある、なしでずいぶん違っ

てきます。

あとは、データの書き換えができるか、できないかです。バーコードは、普通だったらデータ書き換えは、いったん印刷してしまえばできませんが、ネット

ワークの向こうにデータベースを持っていれば、そちらに書けばいいので、そういう使い方もできます。そのように、ネットワークバーコードとネットワークな

しバーコードというのがあります。

ICタグも一緒で、ネットワークありタグと、ネットワークなしタグとあって、表にありますように、ネットワークがあれば、その先のデータベースにどんな

情報でも入れておけるので、無限な情報が入ってきます。

あと大きさは、ICタグは小さくできます。バーコードはどうしても、ある程度情報量を入れると大きくなってしまう。あとは、汚れにバーコードは弱い、

ICタグは強いということがあります。

またICタグは、同時に複数を一度に読めるものがありますが、バーコードは一度に1個しか読めません。これは大きいことです。読み取りの距離も、ICタ

グの場合は、密着させるものから1メートルくらいまで距離が出るものもありますが、バーコードは、基本的に読み取り機をバーコードに密着させないと読めな

いというところがあります。遮断物があったときに、バーコードは形が見えなかったら読めませんが、タグは読める。しかし、コストは、圧倒的にバーコードが

安い。ICタグはどうしても高い。

そういうように違いがあります。特にデータ容量、書き換え等の利便性を生かしてICタグのほうにどんどん移行させていきたいとよくいわれています。

ただ、私や、私どものやっているプロジェクトの考え方では、ICタグ、バーコードが置き換えるということはあり得ないと思っています。やはりバーコード

が非常に安価、印刷すればできてしまうというようなこの性質は最後まで必要です。ですから、すべてのバーコードが全部ICタグになることは、我々はあり得

ないと思っていますので、バーコードは絶対永久に残る。例えばICタグがどんどん値段が下がっても、印刷より安くなることはないですから、どんなに安く

なっても、それよりもっと安いものにつけたいときにはやはりバーコードにならざるを得ないので、その範囲はいまよりは狭くなるかもしれませんが、絶対なく

なることはないと私たちは思っています。

ですから、逆にシステム開発する側は、バーコードとICタグとは必ず共存した状態であるということを前提にシステムの構築はすべきだと私たちは思ってい

ますし、私たちはそういう体系にしています。絶対にバーコードは残ると思っています。

(次号へつづく)

|

戻る

戻る to Main

to Main